构建产业生态破局产业招商生态

为了更加深入了解新型研发机构对地方经济的促进作用,以及先行地区在新型研发机构引建方面的好做法和好经验,我们特意挑选了2个比较有代表性的案例,进行了深入分析和研究,试图以点带面,总结梳理出一些共性的特点,供后来者思考和借鉴。不可否认,新型研发机构对提升区域产业创新能力,构建产业生态的价值是有目共睹的。但是,如何引建适宜本地产业发展基础,并与本地产业紧密融合、并发挥引领带动作用的新型研发机构?如何确保新型研发机构自身的良性发展,而不是靠地方政府持续单方面的输血来维持生存,这些是值得长期深入研究思考的。

2002年9月,时任中国科学院院长的路甬祥考察浙南地区,中国科学院合肥材料研究所副所长崔平、自动化所所长王天然以及政策局(现规划战略局)、院地合作局局长一同随行。从浙江义乌返回杭州的路上,当时任浙江省科技厅厅长、后任宁波市市长的跟崔平开了个玩笑,“崔平你到浙江来建个实验室吧,我们每年拨给你一笔资金”。这个提议成了一所新材料研究所的雏形。2004年4月20日,中国科学院与浙江省人民政府、宁波市人民政府签署共建“中国科学院宁波材料技术与工程研究所”的协议书和备忘录,标志着宁波材料所全面拉开了建设的序幕。

宁波材料所围绕着“新材料”做文章,在以材料为基础的医工、制造、材料、能源四大领域凝练部署了18个科研方向,同时也稀土永磁材料、碳纤维基复合材料、海洋工程材料、石墨烯、生物基高分子材料、自主导航机器人等领先技术领域开展从基础到应用整个过程的创新探索。建所以来,石墨烯基重防腐涂料、大尺寸金刚石单晶、非晶软磁带材、石墨烯产业化、医用CT关键材料、生物基耐热聚乳酸材料……一项项重大成果从宁波材料所走向市场。截至2019年底,宁波材料所承担了各类科研项目4021项,获得竞争性科研经费35亿元。累计申请专利3740件,授权专利1579件;培育8家创业企业,另控股2家、参股18家企业,授予17家企业相关专利许可;与700多家企业开展合作,产生45项重大成果转移转化项目,累计转让金额超过10亿元,企业年新增销售超过280亿元。

作为中国科学院在浙江省建立的第一家研究机构,宁波材料所从诞生之日起,就与宁波这片产业热土紧紧联系在一起。如何面向地方产业需求,打通“科技转化为生产力”的实践链条?如何支撑宁波乃至浙江的产业创新发展?宁波材料所用十六年的实践经验给出了答案。

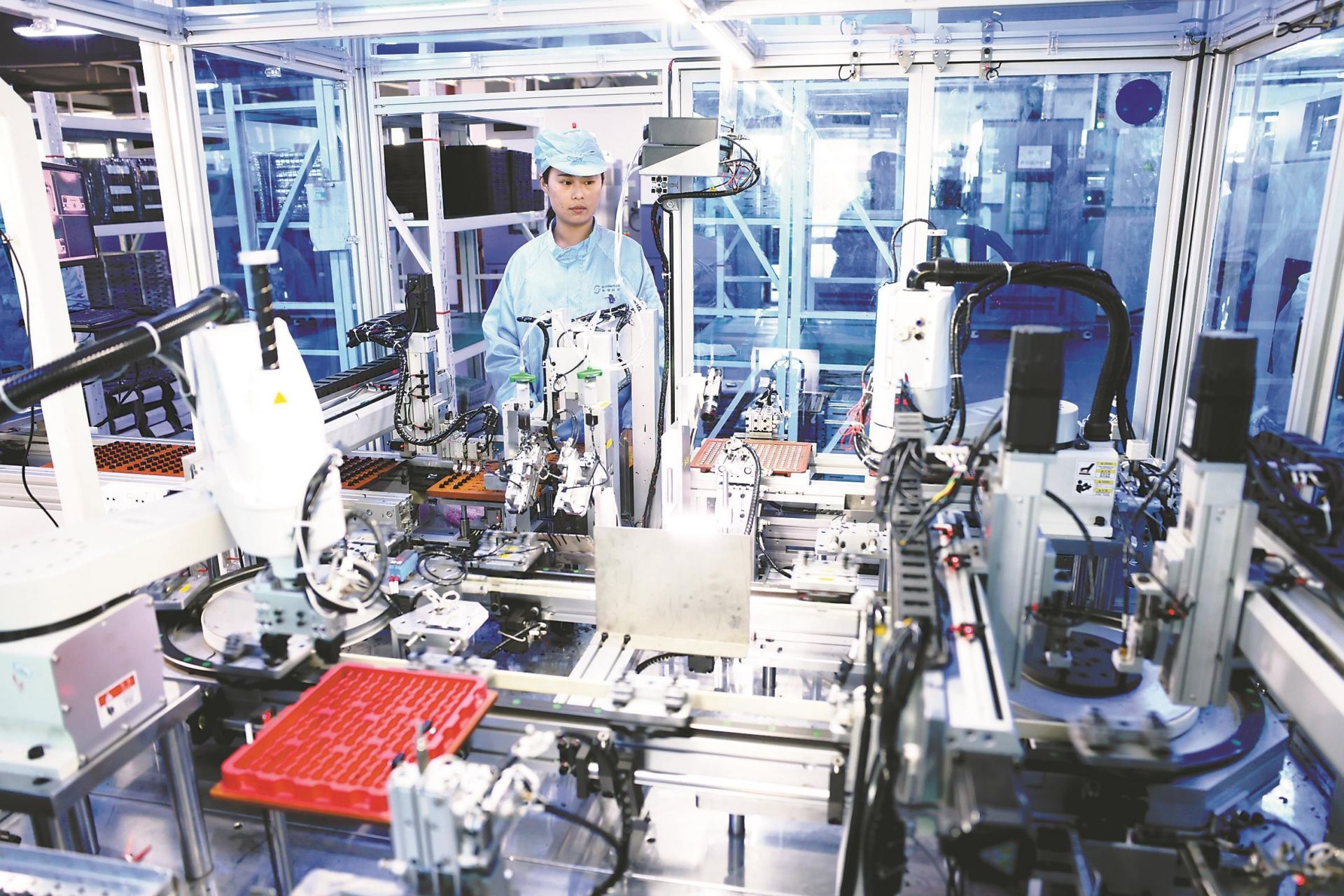

宁波材料所坚持“把论文写在转化中,体现在产业上”,在设立研究课题时邀请企业参与,借助企业家灵敏的嗅觉去摸索市场在哪里、市场需要什么;借助资深工程师与产业工人的高超的工艺技法和丰富的实践经验克服在制造环节的各种困难。同时,宁波材料所要求科研人员在做新材料、新技术研究的同时,必须进行集成和工业化生产制造研究,把产业化的流程打通后再把成果交给企业,从而解决科学研究与产业发展“两张皮”的问题。

科技创新本身充满不确定性和冒险性,从前端研发到终端应用客户,材料产业链很长,在产业化道路上创业团队往往面临着低成功率、高风险、长周期、高试错成本的局面。宁波材料所在与企业的接触中认识到,民营企业普遍科技承接能力不强,对新产业项目的高投资与高风险性也充满了犹疑,于是主动承担起孵化科技成果的重任。2015年,在宁波材料所斜对面的一家钢管厂因经营不善而倒闭,宁波材料所马上对接当地政府,拿下这块即将废弃的厂房,将其改造成一个3万平方米的新材料初创产业园,成为材料领域的科研人员带着技术成果走出象牙塔、试水商业化的孵化器。

2016年,初创园正式开张,由宁波材料所研究员江南的技术团队与企业联合创办的晨鑫维克成为第一家入驻企业。如何为初创企业赋能,是摆在初创园运营团队面前的一个全新的课题。初创园从零开始学习,从上海请来专业的投资人,从团队、财务、运营、管理、营销等全方位深度介入,为晨鑫维克提供全套孵化服务。由“宁波材料所提供技术和人才、产业界提供资金和市场”的晨鑫维克的模式成为宁波材料所科研技术与产业结合的典型案例。

宁波材料所在促进科技成果转移转化的体制机制上也进行了创新。所里修订《科研成果转移转化管理办法》,出台《对外投资管理办法》,成立了技术转移转化工作组对拟转化的科技成果的技术成熟度、技术价值、合作模式等提供决策咨询意见;设立了资产管理公司简化投资流程,发挥对外投资功能,实现资本杠杆作用,以构建更加完善的转移转化体系,有效推进双创工作的顺利进行。

2018年宁波市新材料产业规模首次突破2000亿元,占全市工业总产值的12.1%,同比增速13.5%,新材料产业位居全市战略性新兴产业第一,在稀土磁性材料、金属新材料、先进高分子材料、先进膜材料和石墨烯材料研发与应用等领域都取得了较快发展。而从宁波材料所走出去的一项项重大成果,就像一颗颗火种,燃起了宁波乃至浙江新材料产业发展的热潮。

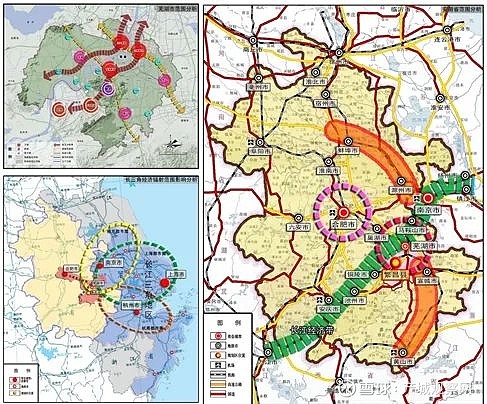

繁昌县位于安徽省东南部,依靠矿山而生,是一座典型的资源型城市。但近十年随着非煤矿山陆续关闭,县域经济发展后劲明显不足,繁昌县加快了产业转型升级的步伐。2013年,繁昌县成功引进第一家专业从事3D打印机研发生产的企业——瀚博科技有限公司。新技术潜力无限,繁昌县选择把3D打印产业作为产业转型升级的一把“钥匙”,委托工信部赛迪研究院制定《繁昌县增材制造产业发展规划(2018-2020年)》,将3D打印智能装备产业作为该县“十三五”规划期间重要战略性新兴产业予以培育,针对性地出台《关于3D打印及智能装备产业集聚基地发展若干政策规定》等专项政策。

工欲善其事,必先利其器。为加快引进3D打印及智能制造企业,做大做强3D打印及智能制造产业,抢占这一新兴产业制高点,在3D打印产业刚起步时,繁昌县就在县经济开发区内,高标准规划建设安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院、3D产业孵化中心及相关配套设施。聚集中国科学院上海光学精密机械研究所、中国科学技术大学、华中科技大学、合肥工业大学、南京先进激光技术研究院等高校院所以及优质3D打印企业的科技团队力量而形成的安徽春谷3D打印智能装备产业技术研究院,其定位是3D打印智能装备产业公共技术研发、检测平台。研究院由3D打印公共实验室,包括力学实验室、三坐标检测室、微观组织实验室、物理性能实验室、化学实验室金相试样制备室等实验室组成,为县域3D打印企业提供打印设备、耗材、应用服务产品检测、3D打印技术研发等服务。

在协助3D产业技术升级的同时,研究院也发挥了其招商引智平台的作用。依托研究院繁昌县成功引入3D打印企业近30家,涉及设备、材料、软件、服务等多个领域,招引徐宏团队、李骁军团队、梁海弋团队、陈定方团队等4个芜湖市高层次人才团队落户繁昌。

与此同时,繁昌县制定了与研究院招才引智、科技成果孵化功能相配套的政策,营造尊重人才、尊重创新的氛围,努力打造人才洼地。县财政每年预算5000万元作为3D打印产业发展专项资金,对携带科技成果落户的企业,给予人才、场地、研发等方面的支持,吸引国内优质企业落户。建立了繁昌县增材制造产业发展专项基金,发挥政府财政资金的杠杆作用,积极引导社会资本参与产业发展和项目建设,通过股权投资、股权激励、贷款贴息等资助方式支持企业发展。完善融资担保体系,创新担保方式,提高融资担保放大倍数,帮助企业解决有效抵押担保不足的难题。制定了《加强3D打印产业人才引进培养的实施意见》等专项政策,通过住房补贴、生活补贴、子女入学等方面的优惠政策加大3D打印产业人才的引进力度。

在3D打印研究院的作用下,繁昌县3D打印产业规模不断增大,从“无人问津”变成了“磁石效应”,已成为长三角乃至华东地区最大的3D打印产业集聚区,正向着全国产业链最齐全的增材制造产业园区目标迈进。

中国科学院宁波材料技术与工程研究所和春谷3D打印智能装备产业技术研究院的发展历程以及其与当地产业的互动值得引起思考。

中科院宁波材料所的成立背景是,1999年中共中央、国务院作出了《关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》,要求要全面优化科技力量布局和科技资源配置,从根本上形成有利于科技成果转化的体制和机制,解除科技研究与经济建设“两张皮”的桎梏。是时正值中国科学院深化改革、调整思路,在全国优化科研机构布局转型的关键一年,路甬祥院长提出,中国科学院要改变过去“关起门来搞科研”的做法,对全国研究所进行重新布局调整,实施“开门办科研”战略。科研院所走出象牙塔、走向市场已经成为不可抵挡的趋势,地方上又该如何去承接或吸引科研院所落地?

如宁波这样的二线城市,在科教资源、人才资源、工作与生活配套方面具有比较优势,吸引科研机构设立分支机构难度不高,也有更大的政治、经济能量去推动体制内的科研机构落地,加上目前鼓励发展新型研发机构,活跃的社会资本将进一步为当地科研创新注入力量。而对于能级较小城市,如东部地区地级以下城市、中西部欠发达城市,其本身对于高学历、高层次人才的吸引力较弱,一方面需要依托现有产业基础发展产学研合作机构,如通过本龙头企业的产业圈内关系,接触到行业相关的科研资源或技术领域内的高水平人才,进而实施招引;另一方面,对于“无中生有”的新兴技术和产业,需要政府高水平的政策引导,从产业政策、载体平台、财政扶持等方面形成一套综合的培育体系,才能吸引优秀的研究团队前来。

科研机构对于地方产业有两大主要功能:一是输出可实现转化的科技成果;二是成为招引高端产业人才的平台。

世界科技界有个共同难题,就是科技成果如何从实验室走进企业,变成社会所需要的科技产品。这一过程美欧科学家称之为“噩梦时代”,日本科学家将其称之为“之谷”。因为从科技成果到产业化存在巨大风险,一些科研院所宁可在实验室里做实验发表论文,也不愿冒风险去打通产业化之路。要破除实验室研究和产业化“两张皮”的问题,必须按照市场化方式运作科研机构,加强民间资本参与研究课题。正同宁波材料所在最初设立课题时就坚持邀请企业介入,企业的参与能够推动研究院采用市场思维制定研究计划,站在企业的角度研究围绕全产业链进行创新链布局。一些科研机构可与民间资本联合成立产业基金,正是出于这样的目的。

人才是研究机构建立的基石,也是产业创新发展的重要支撑。对于人才的招引,科研机构必须和地方共同营造尊重人才的氛围,通过打造开放平台、健全引才网络、完善引培计划、创新人才政策、规范人才管理、实施安居工程等举措吸引人才,最终依靠成果转化留住人才、安定人才。

1. 吴 彪 李 桐.春华秋实十五载,砥砺前行再出发——记中科院宁波材料所15周年.

2. 光明网.攀高峰、走大路、接地气——中科院宁波材料所15年科研足迹!

风险提示:雪球里任何用户或者嘉宾的发言,都有其特定立场,投资决策需要建立在独立思考之上

版权声明:本文由青岛厂房网发布,如需转载请注明出处。部份内容收集于网络,如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793