如何盘活存量工业用地?宁波来献计!

11月24日,以“盘活存量工业用地,保障产业优化升级”为主题的第三届“节地中国”学术研讨会在广西南宁召开。宁波市自然资源和规划局通过主题报告的形式分享交流了在盘活存量工业用地、提高土地管理精细化水平方面的新探索、新思路。

2015年,宁波市政府印发《关于开展全市工业用地调查工作的通知》,全面查清宁波市工业用地面积、空间分布、开发利用状况、投入产出水平、用途改变、产权登记、市场交易等情况,调查范围是全市范围内土地面积在1亩以上的工业用地。

2015年以来,宁波市开展了城镇低效用地再开发调查和数据建库工作,将低效工业用地纳入数据库,工业用地占全部低效用地的54.6%。在已经完成的再开发项目中,工矿仓储项目占39.3%,可见低效工业用地是再开发工作的“主战场”。

减免费用,引导工业用地“二次开发”。2004年9月,宁波市政府出台了《关于提高土地集约利用水平的意见 》,首次提出调整土地供应结构方式,加快腾笼换鸟力度。对工业企业在规划许可情况下通过整合挖潜,增加容积率,不另行收取土地出让金,同时不收取城建配套费,是国内较早鼓励工业用地再开发的城市。

鼓励工业转型提升。2010年8月,宁波市政府出台了《关于调整工业用地结构促进土地节约集约利用的意见(试行)》,鼓励企业自主升级改造、实行工业用地置换、利用旧厂房发展服务业、推行新增工业用地分阶段出让。

实行产业建设用地分阶段权证管理,从源头杜绝土地低效利用。2011年,宁波市政府出台了《关于进一步促进节约集约用地的通知》,在全国首创分阶段权证管理制度,出让金按全额收缴,土地使用权证书上备注项目开发建设期限(2-3年)和投产初始运行期限(3-5年),实行分阶段权证管理,达到约定的投入产出条件后,取得完全产权。分阶段权证管理的做法已经被浙江省政府推广在全省实行。

实施规划激励,放宽容积率上限。2016年起,宁波市规定,在符合国家法律法规和军事航空等要求前提下,新增工业项目用地不再设定容积率、建筑高度上限控制指标和绿地率下限控制指标,高新区新产业用地容积率达2.5,存量工业用地也可据此实施增容改造。

放宽用途管制,实施过渡期政策。2010年起,宁波市政府出台文件,鼓励城区工业用地“退二进三”,促进城市功能完善。对利用现有房屋和土地资源用于鼓励类经营服务和“互联网+”等新业态的,实行按原用途和土地权利类型使用土地的过渡期政策,不再缴纳土地收益金。在全市范围内已经按照过渡期政策支持了杭州湾众创园、江北区创意1956等100多个创意园区发展。

实施低效用地再开发改造。2014年以来,探索政府主导开发、原土地使用权人自行开发、市场主体收购开发、政府与社会力量联合开发、社会多方合作开发等多种模式。通过协商收回、实施流转、协议置换、退二优二、收购储备、提高容积率、改变土地用途、提高土地利用效率等多种途径盘活、改造、提升了一大批低效工业用地。

探索工业用地分割转让。2016年,宁波市政府出台了《关于加快盘活存量建设用地的若干意见》,这是宁波第一个专门针对盘活存量建设用地制定的规范性文件。该文件规定,在出让合同无约定,且符合规划、建设、国土、消防和环保等法律法规的前提下,允许工业、仓储和用于科研的科教用地分割转让。截至今年10月底,全市已有84宗、1212.86亩土地实施了分割转让,转让金额8.1亿元,有效地盘活了有限的土地资源。

发挥市场作用,探索开展土地二级市场试点。在全国范围内首创“预告登记转让”制度,按照“先投入后转让”的原则,允许未完成开发投资总额的25%的国有建设用地使用权签订土地二级市场交易合同后,办理预告登记,待开发投资总额达到法定要求时,再依法办理不动产转移登记。预告登记证明可作为办理规划、建设、环评、消防等相关审批手续的用地证明依据。“预告登记转让”制度破解了长期以来限制土地流转的“未完成开发投资总额25%以上的国有建设用地使用权不得转让”的难题,维护了多方利益,具有显著的现实意义和推广价值。据统计,自宁波试点启动以来,全市共完成土地二级市场转让交易4094宗、面积6.23万亩,平均每宗15.3亩。同期,全市共出让国有建设用地2953宗、11.21万亩,平均每宗37.96亩。

2020年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》,在第二大点第四款中明确“试点实行土地二级市场预告登记转让制度”,土地二级市场预告登记转让制度首次写入。

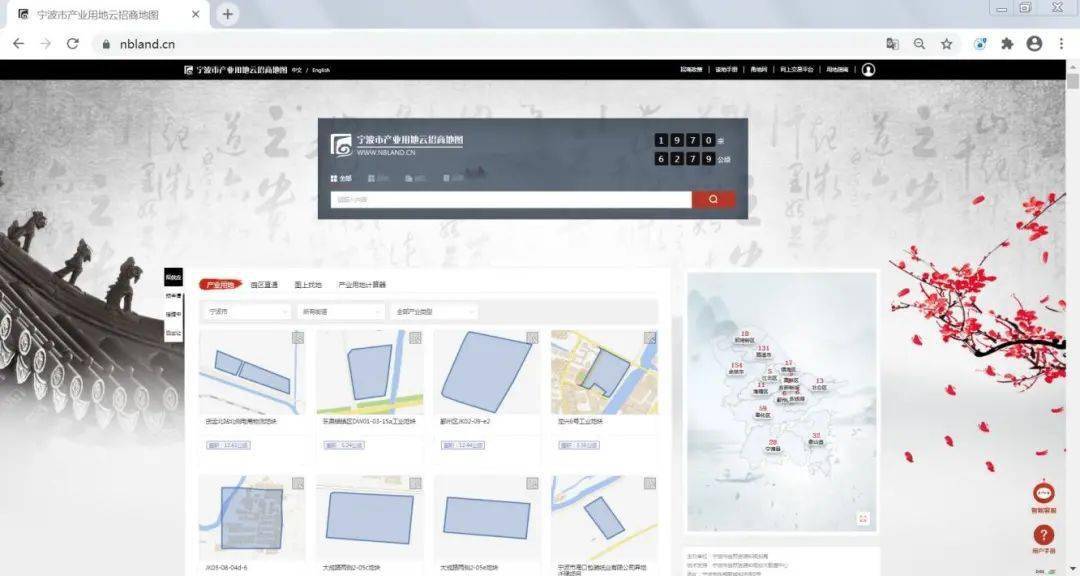

2017年开始,宁波市对工业用地进行全面调查评价,形成了《产业用地指南》。该《指南》主要以土地利用率和产出率为核心,制定各类产业项目用地规模、容积率、建筑密度等用地控制标准和亩均投入产出、税收等经济效益标准,为全市产业转型、招商引资和节约用地同步推进提供依据。

2018年起,全面实行标准地出让,充分发挥大数据在要素市场化配置中的作用,推进各部门数据开放共享,加强部门数据资源整合与安全保护。以国土空间基础信息平台为基础,实现图数结合的建设用地动态监管。健全项目全生命周期监管体系,实行“谁提出,谁监管”的多部门联动的项目履约监管机制,加强对“标准地”的供后监管。制订实施标准地履约奖惩政策和信用制度,将标准地履约情况纳入企业信用体系,并作为企业享受差别化优惠政策的重要依据。

2018年3月开始,宁波市人大把“批而未用”土地消化利用第一次列入市人大常委会重点专项监督事项,开展了土地利用相关法律法规实施情况的专项监督,对全社会进一步形成“盘活存量、用好增量”的良好氛围,推动“批而未用”土地消化利用起到了积极作用。返回搜狐,查看更多

版权声明:本文由青岛厂房网发布,如需转载请注明出处。部份内容收集于网络,如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793