学术交流 人口、土地城镇化协调性测度研究——加强土地要素精准保障的对策建议

我国城镇化发展迅速,但城镇化的两个基本维度即人口和土地,存在速度差异明显的现实问题。2021年是“十四五”规划开局之年,恰逢第三次全国国土调查、第七次全国人口普查等数据陆续公布,是利用上述权威数据对人口、土地城镇化协调性进行量化分析,研究城市发展的良好时机。通过分析国家、省、市的人均城镇化用地情况,确定了人-地城镇化协调性的测度指标,提出了人-地城镇化协调性三个维度的综合测度方法。通过对2021年宁波市人口、土地城镇化协调性测度,发现宁波市土地城镇化快于人口城镇化的趋势得到初步扭转,中心城区人口城镇化增速较快,区域建设用地节约集约利用差异显著,为此提出了城镇化监测、用地预测、互馈规划、土地要素精准保障等方面的对策建议。

关键词:人口城镇化;土地城镇化;城镇化协调性测度;城镇化弹性系数;城镇化面板数据;用地预测模型

我国城镇化发展迅速,但城镇化的两个基本维度即人口和土地,存在速度差异明显的现实问题。主要表现在,一是部分城市土地城镇化速度快于人口城镇化,一方面是城市发展的实际需要,另一方面则是由于粗放型发展导致的用地效益低下及圈地倾向所致,“空城”“睡城”“鬼城”频现;二是部分城市人口城镇化速度快于土地城镇化,这些城市的中心城区“人多、地少”矛盾尤为突出。与农业和工业相比,第三产业的产品更具有不可运输性,大多数产品需要面对面地完成,第三产业在中心城区GDP中所占比重越高,人口会进一步向中心城区集聚,加剧“城市病”。

2021年是“十四五”规划开局之年,恰逢第三次全国国土调查、第七次全国人口普查等数据陆续公布,是利用上述权威数据对人口、土地城镇化协调性进行量化分析,研究城市发展的良好时机。

2018年9月,国务院统一部署开展第三次全国国土调查(以下简称“三调”),以2019年12月31日为标准时点汇总数据。2020年度国土变更调查工作延续“三调”组织实施模式和数据更新机制。在“三调”统一时点调查成果基础上,以2020年度为周期,以2020年12月31日为标准时点,形成2020年度国土变更调查成果。

第七次全国人口普查(以下简称“七人普”),指中国在2020年开展的全国人口普查。普查标准时点是2020年11月1日零时。

通过分析我国城市发展人口、土地城镇化协调的共性问题,再深入分析样本土地城镇化和人口城镇化自身特征,提出人口城镇化和土地城镇化协调性测度方法,以样本城市现状人口、土地城镇化总体协调性、阶段协调性、城镇化弹性系数的测度作为理论实证,对各区县(市)进行分析评价研究,形成应对人口城镇化冲击、强化土地城镇化要素保障及其总体区域协调的对策建议,为市区一体化协调发展提供决策支撑。

“三调”结果显示,城镇建设用地总规模达到1.55亿亩。“七人普”结果显示,全国人口中,居住在城镇的人口为901991162人,占63.89%。根据公布数据计算,全国城镇人口的人均城镇建设用地为115平方米。

浙江省城镇人口的人均城镇建设用地统计口径(窄口径)为城市用地、建制镇用地、轨道交通用地、机场用地等。

“三调”结果显示,浙江省城市用地25.66万公顷(384.96万亩),建制镇用地26.60万公顷(399.03万亩),轨道交通用地0.18万公顷(2.69万亩),机场用地0.31万公顷(4.58万亩)。“七人普”结果显示,浙江省常住人口中,居住在城镇的人口为46598465人,占72.17%。经计算,浙江省人均城镇建设用地113平方米。

国内城市样本选择标准为:长三角副省级城市、部分计划单列市。人均城镇建设用地统计口径(窄口径)为城市用地、建制镇用地、轨道交通用地、机场用地等。

“三调”结果显示,杭州市城市用地57801.20公顷(86.70万亩),建制镇用地33759.63公顷,轨道交通用地960.37公顷(1.44万亩),机场用地1075.78公顷(1.61万亩)。

“七人普”结果显示,杭州全市常住人口中,居住在城镇的人口为9942081人,占83.29%。

“三调”结果显示,南京市城市用地522.19万公顷(7832.78万亩),建制镇用地512.93万公顷(7693.96万亩),轨道交通用地1.77万公顷(26.52万亩),机场用地9.63万公顷(144.41万亩)。(引自南京相关公报,单位有误,万公顷疑为百公顷)

“七人普”结果显示,南京市常住人口中,居住在城镇的人口为8085241人,占86.80%。

“七人普”结果显示,青岛市人口中,居住在城镇的人口为7688474人,占76.34%。

“三调”结果显示,宁波市城市用地49344.20公顷(74.02万亩),建制镇用地44455.78公顷(66.68万亩),轨道交通用地296.82公顷(0.45万亩),机场用地501.62公顷(0.75万亩)。

“七人普”结果显示,宁波市全市常住人口中,居住在城镇的人口为7335604人,占78.00%。

拟采用全国人均城镇建设用地为115平方米,作为城市人-地城镇化总体协调度的测度指标。

根据《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137-2011),结合上述计算结果,初步确定样本现状人均城镇建设用地大于115平方米,允许采用的规划人均城市建设用地指标为110平方米。

《国家新型城镇化规划(2014-2020)》提出了密度较高、功能混用和公交导向的集约紧凑型开发模式成为主导,人均城市建设用地严格控制在100平方米以内,建成区人口密度逐步提高。

本文拟采用人均城镇建设用地100平米作为人-地城镇化阶段协调度的测度指标,符合“标准冲突,参照严格标准执行”的原则。

改革开放以来,我国城镇化发展迅速,但城镇化的两个基本维度即人口和土地,存在速度差异明显的现实问题。1981—2015年,我国的城镇化率从20.16%提升至56.10%,城镇常住人口数量年均增长4.02%;与此同时,我国城市建成区面积也从7438平方千米增加到49773平方千米,年均增长5.9%。人口城镇化和土地城镇化发展失衡不仅引发了耕地流失、建设用地低效利用等资源保护问题,还导致了城乡差距不断拉大等经济社会问题。

土地城镇化速度快于人口城镇化,一方面是城市发展的实际需要,另一方面则是由于粗放型发展导致的用地效益低下及圈地倾向所致。

宁波正处于工业化和城市化的快速发展时期,城市快速发展的用地需求与人多地少之间的矛盾日益突出。宁波城市用地需求既有一般城市的共性问题,也有宁波城市所特有的问题,如港口、临港工业及区域经济中心功能等所需用地,这些承担国家及地区服务功能所需的用地是与一般城市不同的。

宁波部分区域正面临人口城镇化快于土地城镇化的问题。“七人普”数据显示,2020年我市市区常住人口达到505.71万人,比2010年“六人普”的市区常住人口增长44.8%,占比由2010年“六人普”的45.91%提高到2020年“七人普”的53.77%。与农业和工业相比,服务业的产品更具有不可运输性,大多数服务产品需要面对面地完成,服务业在GDP中所占的比重越高,城市化率越高,人口也会进一步向中心城区集聚。

以宁波市中心城区人-地城镇化为例,《宁波市城市总体规划(2006-2020年)》(2015年修订)提出了,2020年中心城区常住人口395万,城市建设用地420平方公里。经计算,中心城区的人均城市建设用地103平方米,略超100平方米标准,未达到全国人均城镇化建设用地的平均水平即115平方米。

为破解人地矛盾,增加中心城区空间弹性,增强中心城区服务水平和服务能力,一方面可通过科学识别城区实体地域范围,扩大中心城区范围,进行更大范围尺度配置城市高端功能,另一方面对中心城区用地混杂的区域进行综合整治,有序推进城市有机更新,使其内部结构获得持续优化。

人是城市中最活跃的因素,城市发展的核心是以人为本。宁波正处于高质量发展建设共同富裕先行市、加快建设现代化滨海大都市的历史机遇期,预计今后一段时间内城市用地需求仍将继续走强,主要依据有:首先是人口快速增长和环境改善导致的用地增加,其次是公共设施和基础设施建设用地增加,第三是滨海产业集聚带来的港口和工业用地增加。

“三调”及2020年度国土变更调查、“七人普”、浙江人口公报及宁波统计年鉴等,是统计建成区建设用地、新增建设用地、城镇人口、新增城镇人口情况的基础。

为实现各种数据统一存储、管理和调用,采用北京时间,统一坐标系统、投影和高程基准。

(2)投影:采用高斯-克吕格投影,投影分带采用高斯3度分带(中央经线);

人-地城镇化协调测度分为三个维度,一是城镇建设用地总量与城镇常住人口总量的测度,二是年度城镇建设用地增长与城镇常住人口增长的测度,三是年度城镇用地增长比率与城镇常住人口增量比率的测度,分别为人-地城镇化总体协调性测度、人-地城镇化阶段协调性测度和人-地城镇化弹性系数。

为城镇常住人口数量。115,此数值来自全国城镇人均建设用地115平方米。

为第i年城镇常住人口,来自人口普查数据或权威公报。100为人均城市建设用地控制指标,来自《国家新型城镇化规划(2014-2020)》。

城市用地增长比率与城市人口增长比率之比称为城市用地增长弹性系数(本文统称“人-地城镇化弹性系数”)。人-地城镇化弹性系数即为城镇常住人口增长比率对城镇建设用地增长比率的张拉效果。年度人-地城镇化弹性系数=城市用地增长率/城市人口增长率,式为:

;根据2021年浙江省人口公报和宁波市统计年鉴,统计2021年城镇常住人口

;全国人均城镇建设用地115平方米为标准;代入公式(1),得到全市及各区县(市)人-地城镇化总体协调性。

以2021年建成区为匡算范围,以该范围内2020年变更调查和“三调”用地结构情况为计算基础,回溯分析“三大地类”度用地变化情况,分别得到

;100为人均城市建设用地控制指标;代入公式(2),得到全市及各区县(市)人-地城镇化阶段协调性。

利用“三调”“七人普”等,得到2021年建成区范围建设用地面积、2021年建成区范围建设用地流入面积、2021年城镇常住人口人数、2021年城镇常住人口新增人数,代入式(3),得到2021年度人-地城镇化弹性系数。

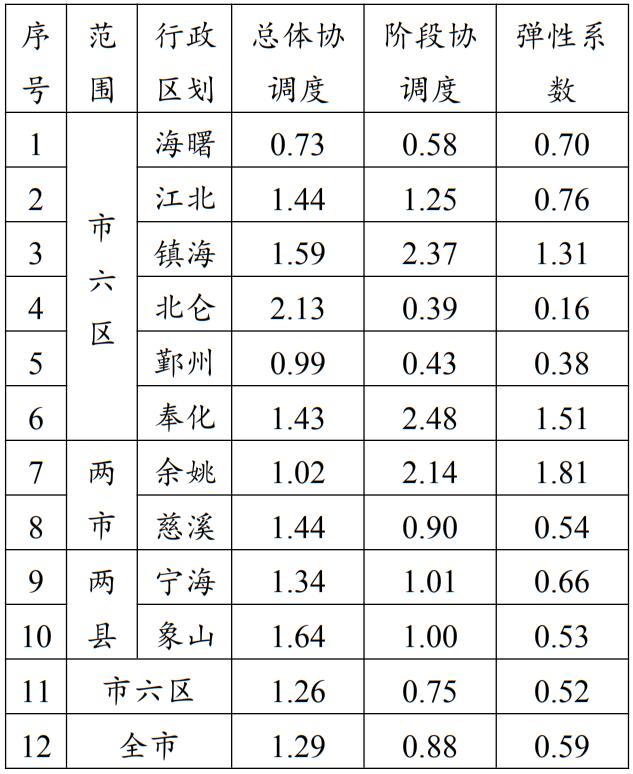

总体协调性测度、阶段协调性测度、人-地城镇化弹性系数结果填入人-地城镇化协调性测度,见表1。

(2)人-地城镇化弹性系数,合理界限为1.12,来自《2000年城镇用地预测综合报告》,基于我国城市用地扩展情况对未来城镇用地扩展提出的控制值。

将总体协调度和阶段协调测度结果按评价标准分别填入人-地城镇化协调性综合评价矩阵,见图1。

一是宁波市和市六区范围土地城镇化快于人口城镇化的趋势得到初步扭转,中心城区人口城镇化增速较快,海曙区和鄞州区集约度较高,“人多、地少”矛盾突出。

二是不同区域人-地城镇化协调度仍存在较大差异,区域建设用地节约集约利用差异显著。镇海区用地总体宽松,阶段增速较快,人口增速对土地增速张拉效果明显,区域内部应分单元研究,部分高能级招商引资平台应单列研究。部分区域人均工业、对外交通(港口)用地权重较高,如北仑区人口增速对土地增速张拉效果不明显,区域内部应区分土地功能用途做细化调查监测研究。

三是部分区域经济发展到高级阶段,形成并保持持续的人口吸引力,同时区域面临明显的资源环境约束和严格的土地政策管控,应适当超前扩张,关注单位面积效率,进行高水平地上地下立体开发。

为更加全面掌握人-地城镇化协调情况,建议按县(区、市)尺度梳理人口城镇化、土地城镇化发展过程中用地短板、欠账,掌握土地滞后、适度超前、过度开发等情况,区分土地功能用途,开展历年和滚动开展年度人-地城镇化协调性测度和评价,重要招商引资平台可参照执行,建立反映人口、土地城镇化全局全貌的面板数据。

建立用地预测算法模型,深度学习人-地城镇化监测面板数据及其他相关数据,训练用地预测模型,经实证后每年滚动改进预测模型,从而加速模型收敛、提升算法准确性。

利用用地预测结果数据,串联“需求端、供给端、资金端、政策端”,互馈国土空间规划编制实施、适度超前优化土地资源配置,辅助制定土地供给计划、实行土地活水精准滴灌,降低土地资金占用成本、加速资金周转、有效防范金融风险,精准调节城镇化政策松紧度和提前量、提升土地要素精准保障水平。

落实组织安排,确保工作顺利实施,主要包括人口、土地城镇化相关数据监测工作,预测模型建模、训练、实证工作,预测模型迭代改进工作和成果应用工作等。城镇化监测面板数据监测、历史城镇化调查监测工作按一次性安排。年度城镇化面板数据测度和评价按年度滚动安排。用地预测模型建模、训练、实证按一次性安排,用地预测模型迭代改进按年度滚动安排。相关成果应用,如互馈规划、预测用地、预测资金、辅助决策等工作按年度滚动安排。

原标题:《学术交流 人口、土地城镇化协调性测度研究——加强土地要素精准保障的对策建议》

版权声明:本文由青岛厂房网发布,如需转载请注明出处。部份内容收集于网络,如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793